Qu’est-ce qu’une publicité peinte ? La publicité peinte est une image promotionnelle réalisée directement sur un mur, une façade ou tout autre support architectural, à la main par des peintres spécialisés. Ces fresques à ciel ouvert ont été le premier média urbain. Qu’il s’agisse d’annoncer un produit, de signaler une boutique, ou de glorifier un pouvoir, ces peintures racontent l’histoire de la communication visuelle. Elles sont à la croisée de l’art et de la publicité, mêlant créativité, artisanat et message stratégique.

1. Quand la peinture murale racontait le monde.

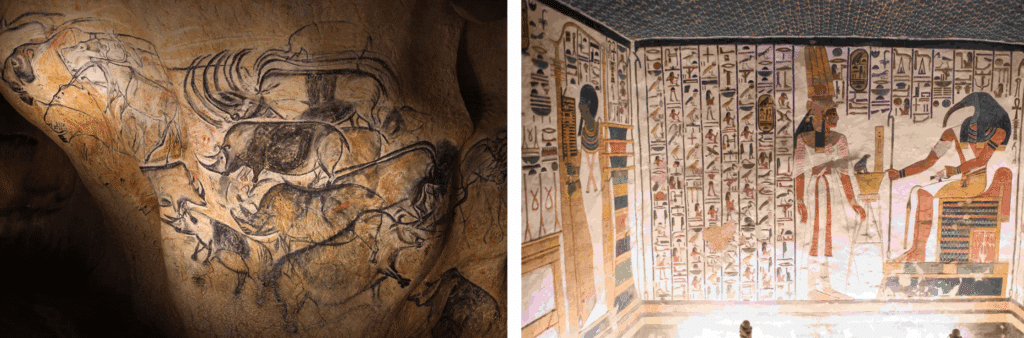

Dans la grotte Chauvet, il y a 30 000 ans, des lions, bisons et rhinocéros semblent courir sur la pierre. Ces fresques n’étaient pas décoratives. Elles servaient à enseigner aux jeunes chasseurs les comportements des animaux : on y voit des troupeaux en mouvement, parfois blessés, comme des manuels visuels pour apprendre où frapper ou comment approcher une proie. Elles avaient aussi une dimension rituelle. Réalisées dans des galeries profondes à la lueur des torches, elles accompagnaient sans doute des cérémonies collectives pour s’attirer la protection des esprits et renforcer la cohésion du clan avant la chasse.

En Égypte, les fresques ornent temples, tombes et palais avec des fonctions profondément stratégiques. Elles racontent les victoires militaires des pharaons et rappellent à tous leur rôle de protecteurs du pays. Codées et pédagogiques, elles représentent des scènes d’offrandes ou de récoltes qui rappellent aux habitants les rituels à accomplir pour maintenir l’ordre cosmique. Elles servent aussi à légitimer le pouvoir : le pharaon y apparaît sous une forme monumentale et divine, incarnant la stabilité et la continuité du royaume.

Dans la Rome antique, la peinture devient beaucoup plus urbaine et pragmatique. Sur les murs de Pompéi, les fresques annoncent des combats de gladiateurs, des festivités ou des produits à vendre. Certaines façades vantent des tavernes, des vins locaux, des boulangeries ou des ateliers, transformant la ville en un vaste support publicitaire à ciel ouvert. Même la politique s’invite sur les murs avec des slogans électoraux peints pour soutenir tel ou tel candidat.

L’art visuel devient ainsi un moyen direct d’informer, de séduire et d’influencer la population dans son quotidien.La peinture murale est donc plus qu’un art décoratif : c’est un outil de communication publique qui oriente les comportements, valorise produits et événements, et impose l’image du pouvoir.

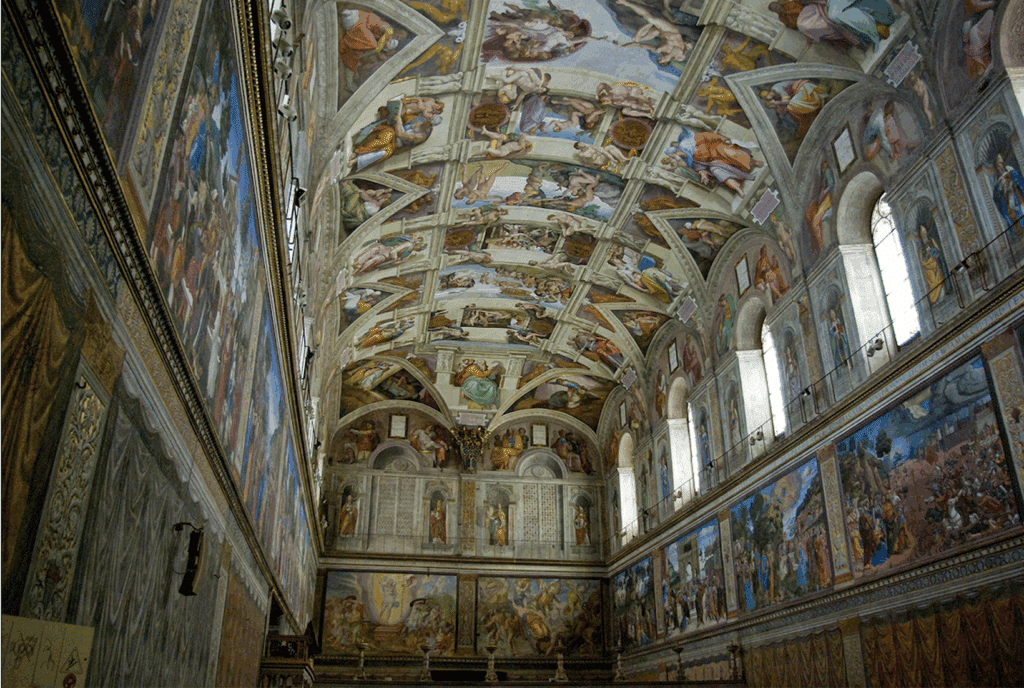

La Renaissance fait de la peinture un véritable outil d’influence grâce au mécénat d’art. Les Médicis, à Florence, financent peintres et sculpteurs pour associer leur nom à la grandeur artistique et spirituelle de la ville. Certaines fresques bibliques intègrent discrètement leurs portraits, parfois en rois mages, transformant l’art en message politique et social. Le mécénat est ainsi une forme de publicité avant l’heure : il relie l’artiste, le commanditaire et la communauté dans une œuvre visible par tous. La chapelle Sixtine, peinte par Michel-Ange sous l’impulsion du pape Jules II, incarne parfaitement ce principe. Monument spirituel pour les fidèles, elle est aussi une démonstration de puissance : chaque visiteur qui levait la tête voyait la grandeur artistique de Rome, l’autorité du pape et la puissance des Médicis.

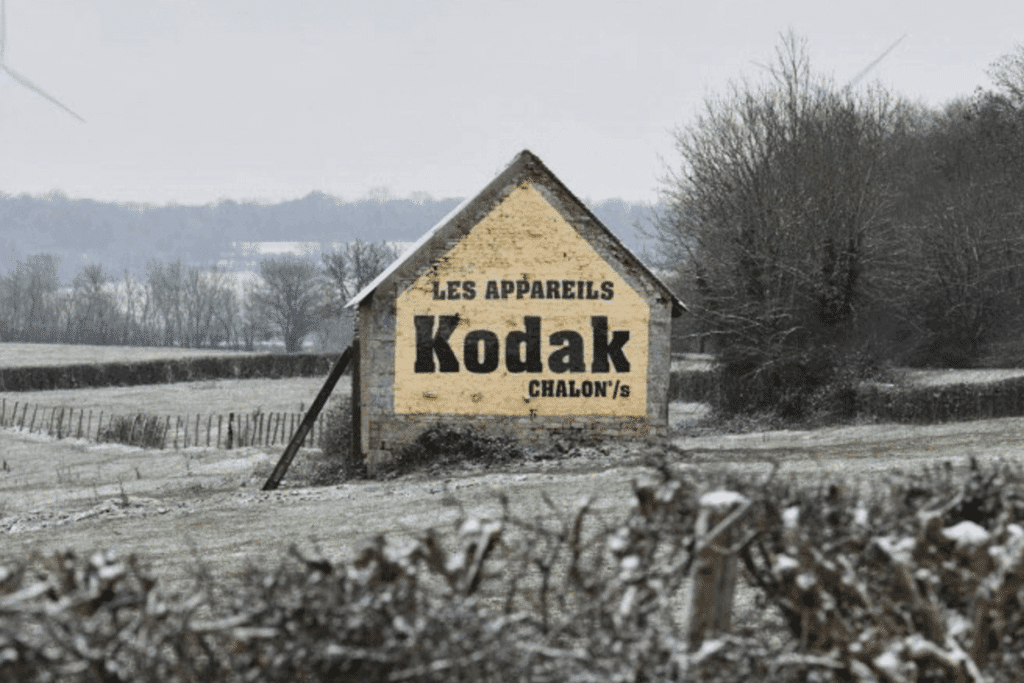

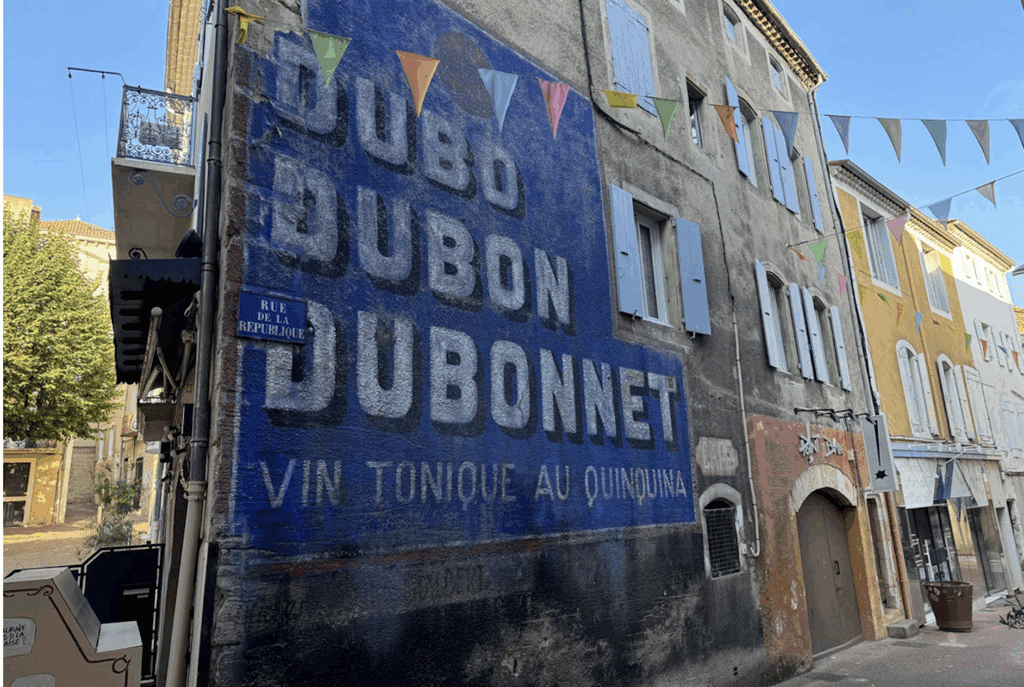

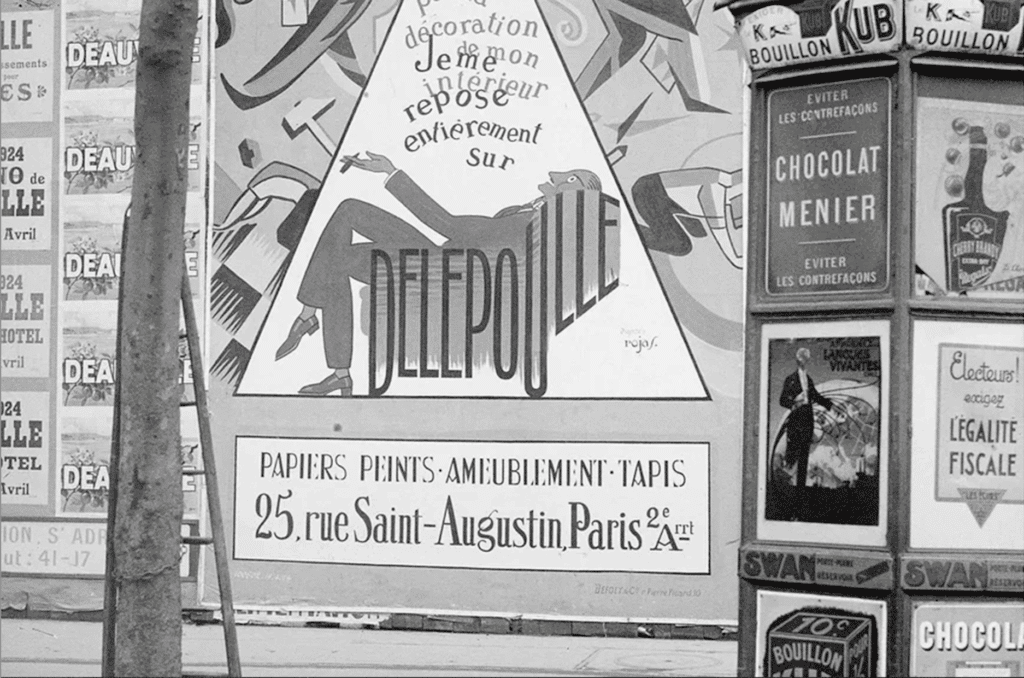

Faisons un saut dans le temps et rapprochons-nous de notre époque… Au XIXᵉ siècle, la peinture investit la rue. Entre 1840 et 1880, en Europe, et particulièrement en France, les façades des villes et villages se couvrent de publicités colorées et lisibles de loin. Les enseignes Dubonnet, Byrrh ou Suze deviennent de véritables repères urbains, inscrivant les marques dans le quotidien des passants. Aux États-Unis, le phénomène prend une ampleur similaire sur les façades de briques des grandes villes industrielles comme New York, Chicago ou Cincinnati, souvent pour vanter des produits du quotidien, du tabac ou des remèdes.

Avec le temps, ces fresques se sont souvent estompées, parfois à moitié effacées par les intempéries. On les appelle des ghost signs, littéralement « enseignes fantômes » ou « fresques fantômes ». Ces vestiges de la publicité peinte, visibles à Lyon, Marseille ou Paris, mais aussi à New York et La Nouvelle-Orléans, fascinent historiens et photographes. Leur charme tient à ce côté nostalgique, cette impression de remonter dans le temps à travers les murs de nos villes. Aujourd’hui, certaines de ces fresques sont classées et restaurées, preuve de l’attachement patrimonial qu’elles suscitent. Elles rappellent qu’avant l’ère du numérique, la ville elle-même racontait ses produits et ses histoires, couche après couche, sur ses façades.

2. Le déclin de la publicité peinte

Après plusieurs siècles de gloire, la publicité peinte entame un long déclin à la fin du XIXᵉ siècle, balayée par l’industrialisation et l’apparition de nouvelles formes de communication. Le tournant s’opère à partir des années 1880 avec l’essor de l’affiche imprimée. Le Français Jules Chéret, maître de la lithographie en couleur, révolutionne la publicité urbaine. Pour la première fois, il devient possible de produire des images colorées en série, de les diffuser rapidement et de renouveler les campagnes à un rythme soutenu. L’affiche transforme les villes en galeries à ciel ouvert, couvrant poteaux, palissades et façades. Elle offre une souplesse inédite : une image ratée peut être remplacée en quelques jours, alors qu’une fresque murale nécessite des semaines de travail et un investissement conséquent. Peu à peu, la peinture murale, plus coûteuse et plus lente, se replie sur quelques grandes marques et emplacements stratégiques, tandis que l’affiche s’impose comme le nouveau média moderne, rapide et efficace. C’est le début d’un combat inégal entre l’éphémère de l’affiche et la permanence de la peinture, prélude à l’âge d’or de la publicité imprimée.

Au fil du XXᵉ siècle, la vitesse et la répétition deviennent les maîtres mots de la communication. Dans les années 1950, l’arrivée des enseignes au néon transforme la nuit des villes. Les tubes lumineux offrent une visibilité sans précédent, attirant le regard de jour comme de nuit. Les marques d’hôtels, de soda ou de cinéma illuminent leur nom au-dessus des rues et relèguent la fresque peinte dans l’ombre.

Les années 1960 et 1970 voient l’explosion de l’impression offset. Les affiches grand format envahissent les abribus, les palissades et les panneaux municipaux. Produites à la chaîne et renouvelées chaque semaine, elles imposent un rythme de diffusion qui rend obsolète la lenteur de la peinture artisanale. La répétition, plus que la beauté, devient le secret de la notoriété. Dans le même temps, de nouveaux médias viennent renforcer ce basculement.

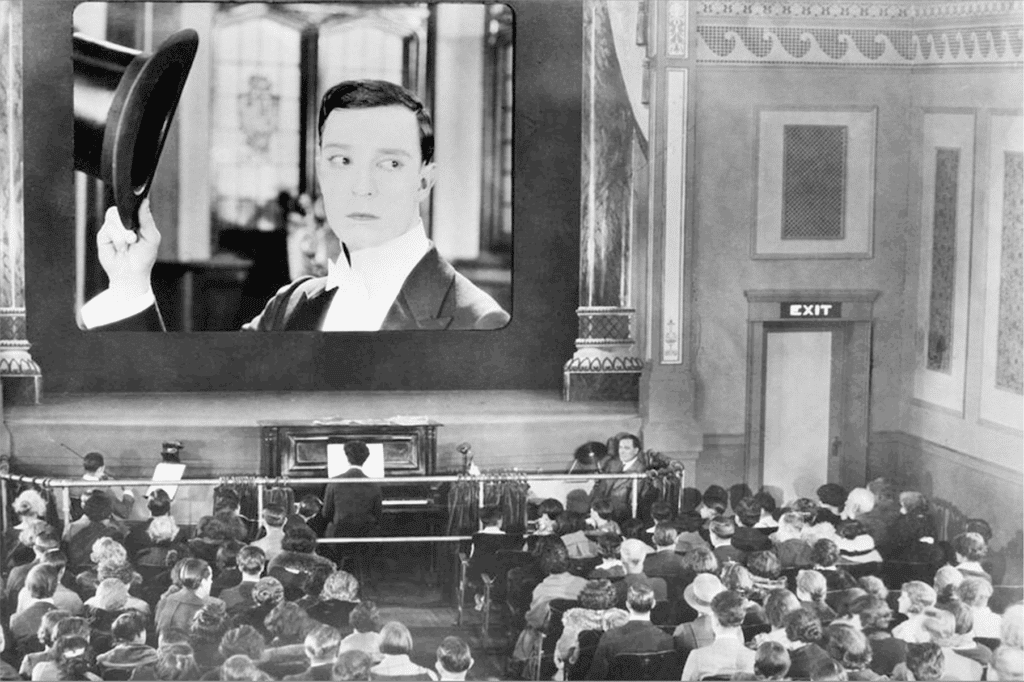

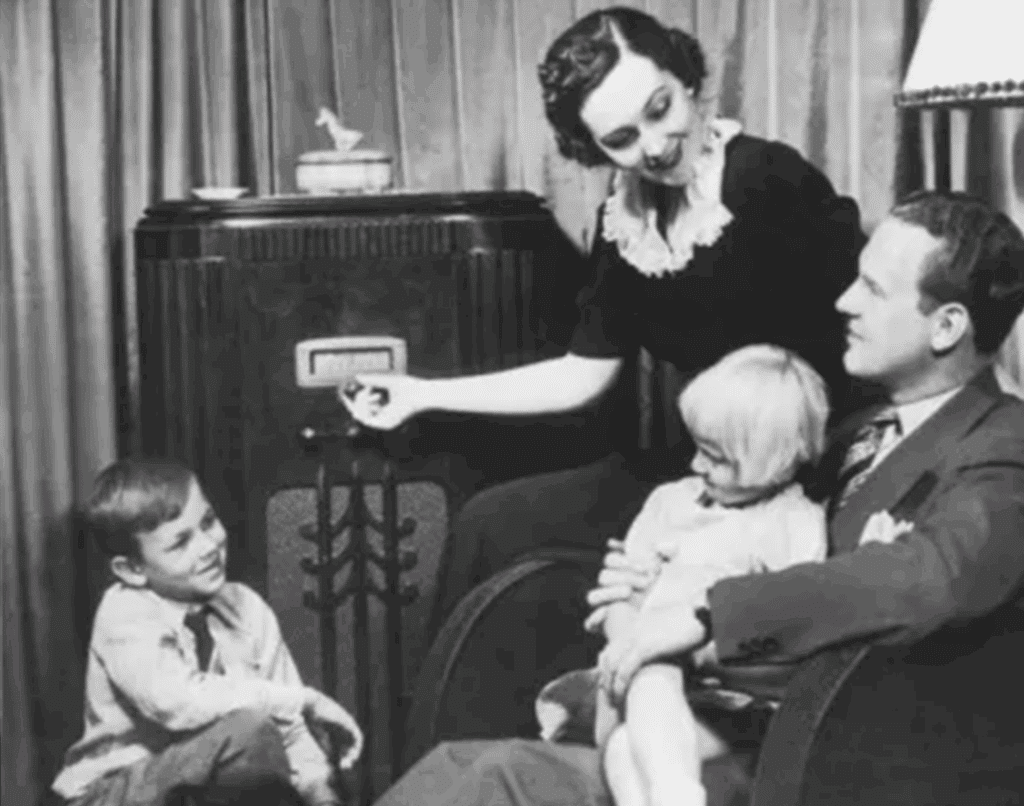

La radio, puis le cinéma publicitaire, introduisent la voix et le son, offrant à la publicité un pouvoir d’immersion qu’aucune image fixe ne pouvait égaler. À la fin des années 1950, la télévision entre dans les foyers et achève de transformer le paysage médiatique. Les spots, courts et percutants, mêlant musique, animation et narration, deviennent une partie intégrante de la vie quotidienne. La publicité ne se contente plus de recouvrir les murs : elle s’invite dans le salon et dans l’imaginaire collectif.

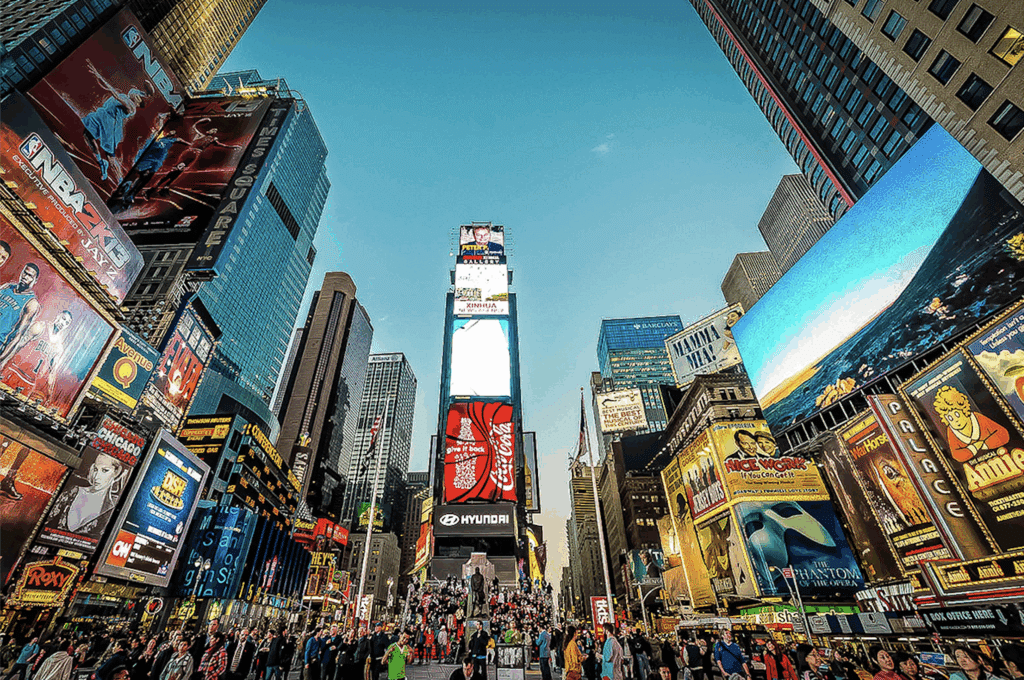

Le tournant numérique des années 2000 parachève cette métamorphose et pousse le modèle publicitaire à son paroxysme. Les écrans, omniprésents dans l’espace urbain comme dans nos vies privées, transforment la ville et nos habitudes en flux continu. Dans les rues, les gares, les métros et les centres commerciaux, les panneaux digitaux diffusent des messages en boucle, sans répit pour le regard. Sur internet (via lordinateur, le smartphone, la tabelle, les liseuses…), les bannières, fenêtres pop-up et publicités programmatiques s’imposent sur chaque page et chaque application.

Partout, tout le temps, la publicité cherche à nous atteindre, à capter notre attention quelques secondes avant de disparaître dans le flot suivant. Les réseaux sociaux deviennent à leur tour des galeries d’images infinies, où les messages se succèdent jusqu’à se confondre les uns avec les autres.Mais à vouloir toucher le public dans la masse la plus large possible, à vouloir être partout et tout le temps, la publicité a fini par se diluer dans son propre excès. Dans cette avalanche d’images et de sons, plus rien ne se distingue vraiment. Le message perd de sa force. On voit sans regarder. On entend sans retenir. Cette logique du toujours plus atteint alors ses limites. Pour exister dans un monde saturé, la publicité ne peut plus se contenter de répéter. Elle doit toucher, marquer la mémoire, créer une émotion. Et c’est précisément ce besoin de mémorable et d’authenticité qui va ouvrir la voie à de nouvelles approches, plus qualitatives, capables de captiver plutôt que d’inonder.

3. Renaissance urbaine : quand la publicité peinte réapprend à ralentir

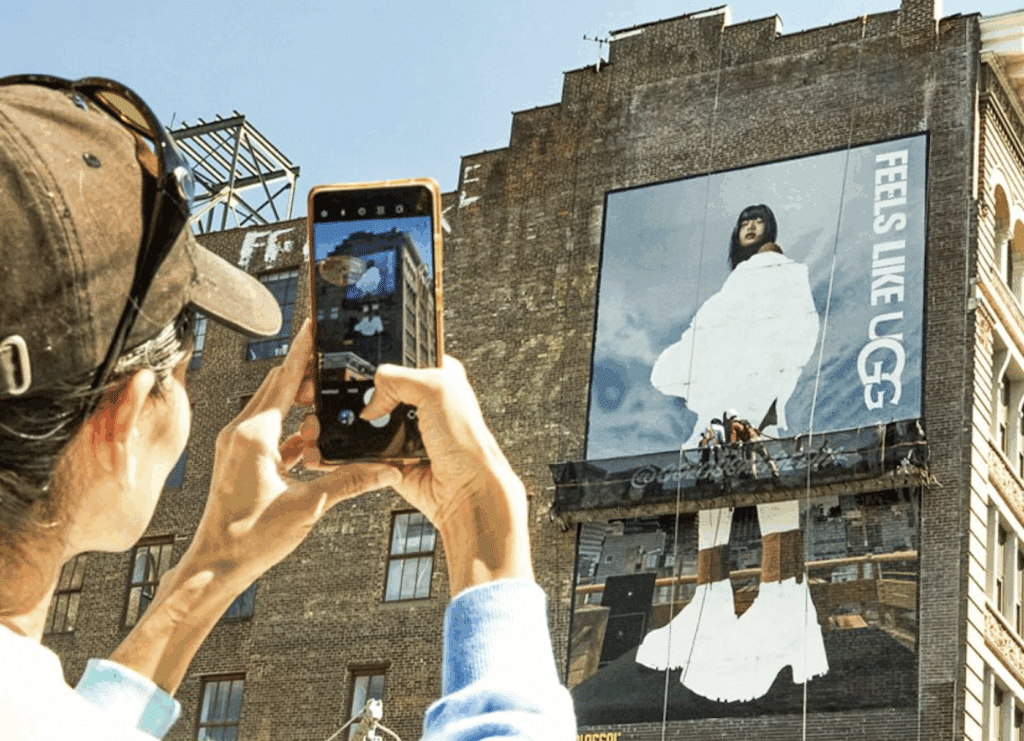

Après des décennies de saturation visuelle et sonore, la publicité vit un tournant. Dans un monde où les images se succèdent à une vitesse folle et où l’œil finit par se fatiguer, une nouvelle tendance émerge : celle de ralentir. Cette renaissance s’incarne dès 2004 avec Colossal Media, à Brooklyn. L’entreprise new-yorkaise choisit de réinvestir l’artisanat du pinceau pour créer des fresques monumentales à la main, visibles depuis plusieurs rues.Aux États-Unis, la réglementation publicitaire est plus souple qu’en Europe, ce qui permet à Colossal Media d’occuper de vastes façades et de proposer des formats spectaculaires. Chaque fresque devient une performance à ciel ouvert : pendant quatre ou cinq jours, les passants assistent à toutes les étapes de sa création.

La rue se transforme en théâtre, et la publicité en événement collectif. Cette approche, que l’on pourrait qualifier de « slow publicity », ou « publicité lente », prend le contre-pied du rythme effréné de la communication moderne. Elle valorise la patience, le travail artisanal et la qualité du geste, là où la publicité traditionnelle mise sur la vitesse et la répétition.Chaque fresque devient une expérience à part entière, qui capte l’attention par la force de l’instant et la mémorabilité du spectacle. Mais son impact ne se limite pas à l’éphémère : elle s’ancre aussi dans le quotidien des passants. On la croise en allant travailler le matin, on la voit évoluer le lendemain, et l’on observe sa métamorphose au fil des jours. Cette évolution visible crée une relation dans le temps, une familiarité presque affective, comme si la ville elle-même racontait une histoire à travers ses murs.

En Europe, la renaissance de la publicité peinte prend une forme différente, façonnée par des réglementations urbaines beaucoup plus strictes. Les villes françaises, soucieuses de préserver leur esthétique et de limiter l’invasion publicitaire, encadrent fortement l’affichage par ses emplacements et ses dimensions. Dans ce contexte, l’entreprise PALM (Peint À La Main) s’inscrit dans la continuité du mouvement initié par Colossal Media, en adaptant les réalisations à la sensibilité française, où le public reste très attaché à la publicité peinte d’autrefois, et conserve l’idée d’en faire moins, en terme de taille et de redondance, mais surtout d’en faire mieux !

Attention tout de même, l’idée nest pas de reproduire ce modèle à l’infini… Car si la première publicité peinte émerveille, et la deuxième séduit encore, la magie finit par s’émousser si l’on répète simplement la formule en changeant seulement limage et l’annonceur. Pour conserver l’attention et l’émotion, il faut se réinventer en permanence et ne pas se reposer sur ses acquis. Ce retour de la publicité peinte s’accompagne donc d’une nouvelle philosophie, qui ne cherche plus seulement à s’imposer dans le paysage, mais à s’inviter dans la vie quotidienne. Les marques comprennent que leur valeur réside moins dans la quantité d’impressions que dans la qualité de l’expérience. Une intervention réussie laisse une empreinte émotionnelle durable, capable de transformer un passant en spectateur, puis un spectateur en ambassadeur de la marque.

Certaines campagnes sont de bons exemples : Publicis Media et PALM se sont associés pour le lancement dun jeux video Star Wars (EA GAMES), une fresque peinte a mis en scène un sabre laser avec une technique phosphorescente, parfaitement adaptée à l’univers de la saga. Dans la pénombre, la peinture captait et reflétait la lumière pour reproduire l’éclat des rayons du sabre, donnant l’impression qu’il traversait la nuit urbaine. Réalisée à hauteur d’homme, la fresque invitait les passants à s’immerger pleinement dans la scène et se prendre en photographie avec le personnage principal. Le travail des textures et des effets de matière ajoutait du volume et des jeux de perspectives, transformant le mur en une expérience visuelle et presque cinématographique. Une experience de jour et une autre de nuit ! Cette rencontre entre savoir-faire artisanal et imagination galactique faisait de la rue un prolongement naturel de l’univers Star Wars.

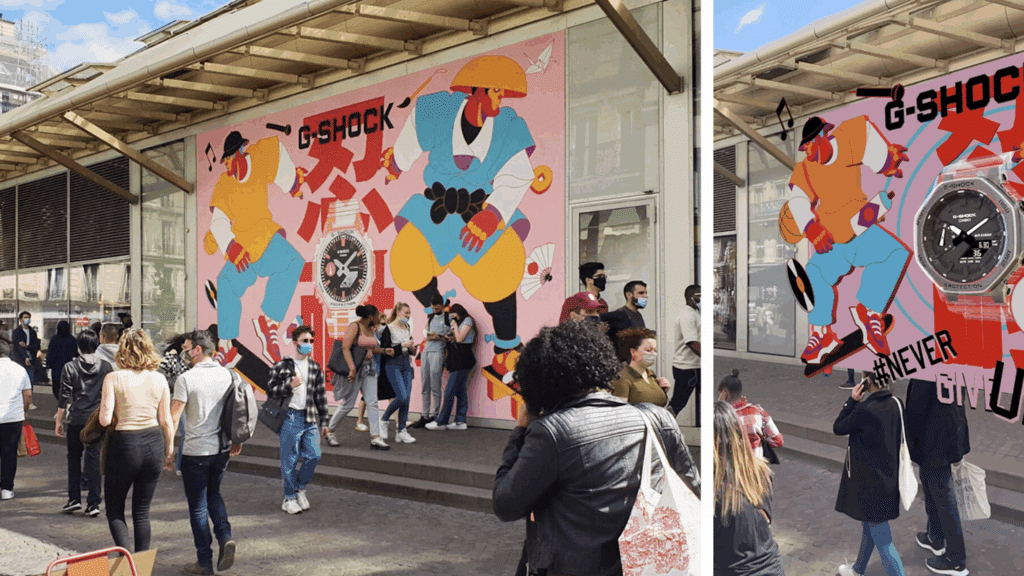

Pour G-Shock, un projet signé Green Garden Digital et PALM, la fresque va encore plus loin en mêlant peinture traditionnelle, art et réalité augmentée. Conçue en collaboration avec l’artiste local Ruben Gérard, qui a imaginé le visuel de la fresque, l’œuvre s’inscrivait comme une création artisanale à part entière, visible depuis la rue. Elle se transformait en expérience interactive dès que les passants la filmaient avec leur smartphone : les éléments peints prenaient vie à l’écran, créant des animations dynamiques qui rendait l’expérience immersive. Cette approche montre comment une fresque traditionnelle peut dialoguer avec les nouvelles technologies et s’adapter aux habitudes des consommateurs, toujours plus connectés et en quête d’unicité. Le mur devient alors un pont entre le tangible et le digital, entre l’émotion authentique du geste pictural et la modernité de l’interaction mobile.

L’espace urbain se transforme petit à petit en terrain de jeu hybride, où la publicité ne se contente plus de montrer : elle fait vivre une expérience unique, mémorable et engageante. C’est dans cette logique que s’inscrit petit à petit le mécénat urbain.

4. De la publicité peinte au mécénat urbain

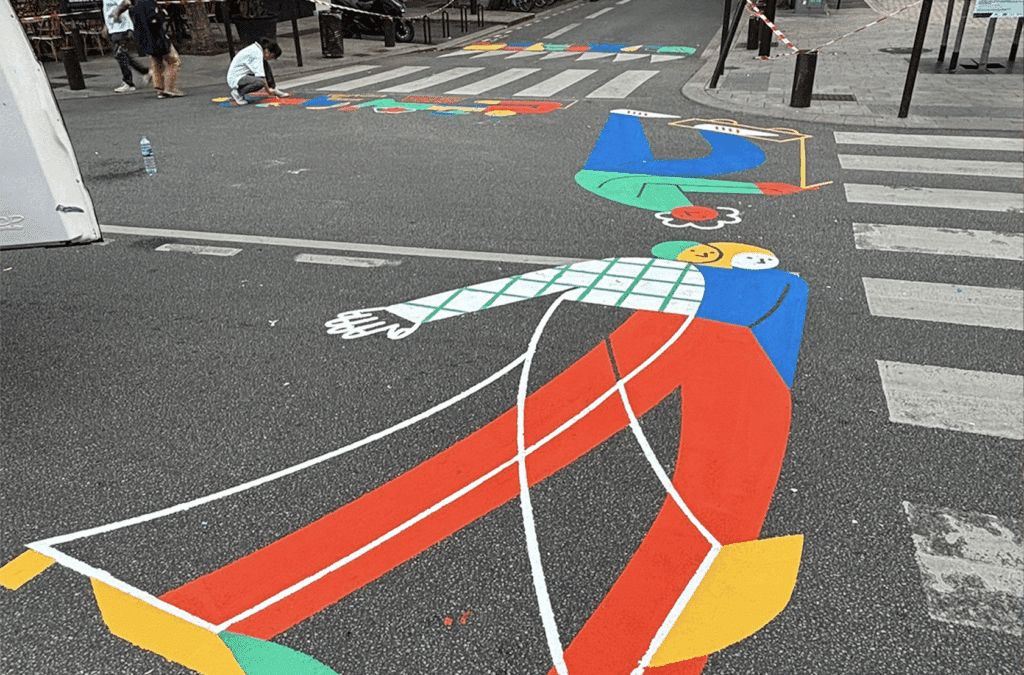

La publicité peinte de demain ne se contente plus d’orner les murs ou d’interrompre le regard. Elle tend à devenir un acte de mécénat urbain, renouant avec l’esprit de la Renaissance, lorsque les Médicis commandaient des fresques qui étaient à la fois des œuvres d’art et des marqueurs de pouvoir et de prestige. Aujourd’hui, les marques qui s’engagent dans cette démarche ne cherchent plus seulement à être vues, mais à laisser une empreinte culturelle et sociale durable, en créant des liens entre l’art, l’annonceur et la collectivité. Plutôt que de multiplier les logos géants, elles investissent des supports qui font sens pour la ville et ses habitants : façades d’écoles, passages piétons, terrains de sport, pistes cyclables ou mobiliers urbains. Chaque intervention devient un cadeau culturel, qui améliore le quotidien et laisse une trace au-delà du message publicitaire.

Le partenariat entre PALM et le groupe Renault et sa fondation dart illustre cette vision. Dans plusieurs communes liées à l’histoire de la marque, PALM a collaboré avec des artistes locaux pour transformer les abords d’écoles et sécuriser des passages piétons et des pistes cyclables grâce à des fresques colorées. Ces projets ne se limitent pas à un geste esthétique : ils participent à la sécurité des habitants, à la revalorisation du quartier et à la création de fierté locale, tout en ancrant la marque dans la vie quotidienne. Pour Renault, investir ces espaces a un sens particulier : la marque, historiquement liée à la route et à la mobilité, promeut ainsi la sécurité de chacun de façon concrète et visible. Ces initiatives vont au-delà de la publicité en créant un lien fort avec les habitants et en touchant toutes les générations : enfants, parents et grands-parents partagent un même espace urbain embellit et sécurisé, qui raconte désormais une histoire commune. La présence de la marque reste discrète et élégante : elle s’affiche en pointillé grâce à des cartels, à la manière des musées, disposés le long du parcours, permettant de comprendre l’initiative sans saturer l’espace public.

L’idée pour une marque est d’ailleurs d’avoir plusieurs cordes à son arc. L’engagement de Renault s’exprime aussi dans le domaine sportif et culturel. Son partenariat avec Roland-Garros prend vie à travers la rénovation, la construction et la mise en peinture artistique de terrains de tennis, en collaboration avec PALM et des artistes locaux. Chaque design est pensé pour démocratiser la pratique sportive et rendre les lieux attractifs, tout en faisant écho à l’histoire de la marque dans les villes où elle s’est implantée et développée comme dans la ville de Grigny ou de Lyon. Si Renault s’intéresse au tennis, c’est parce que ce sport incarne des valeurs fortes qui résonnent avec son image : précision, performance, élégance et esprit de compétition. C’est aussi un sport intergénérationnel, suivi par un public large et familial, qui permet de tisser un lien émotionnel durable avec des habitants de tous âges. Renault ne se contente donc pas d’être un sponsor figuratif. La marque agit concrètement sur le terrain : elle associe ces projets à ses ambassadeurs sportifs, les joueurs qu’elle soutient comme Diede de groot, et à des initiatives sociales comme Fête le Mur, l’association fondée par Yannick Noah, qui favorise l’accès au tennis pour les jeunes des quartiers. Chaque projet devient ainsi un pont entre la marque, l’art, le sport et la collectivité, un exemple de mécénat contemporain où la publicité se transforme en engagement culturel et social tangible.

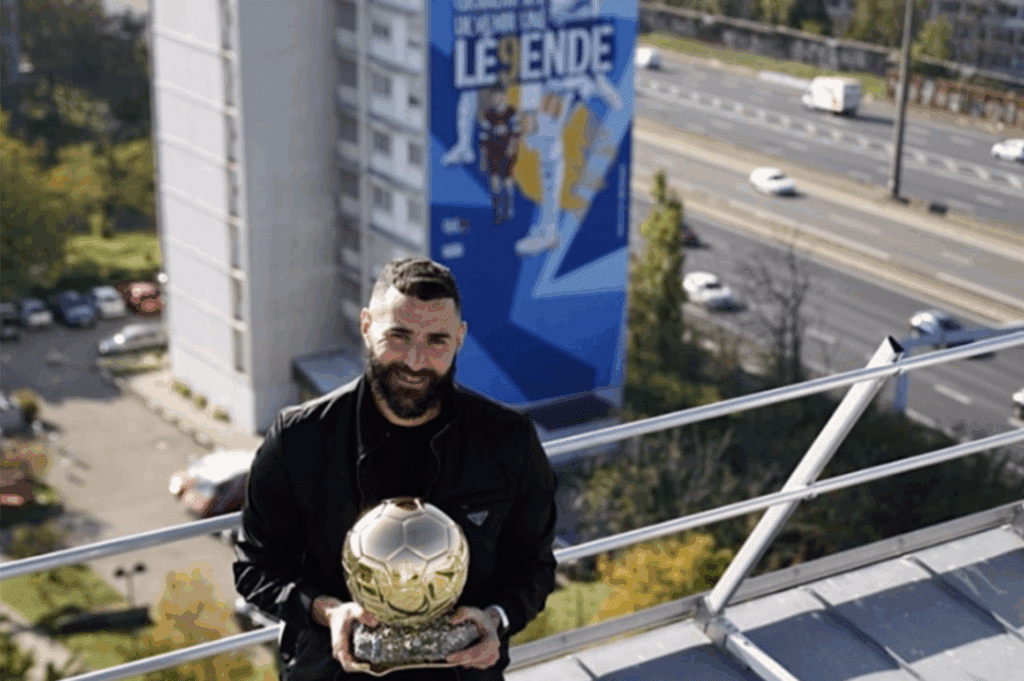

Autre exemple marquant : la fresque réalisée pour célébrer le Ballon d’Or de Karim Benzema, à Bron, dans le quartier où il a grandi, financée par Adidas. Loin d’une simple publicité, ce projet est devenu un acte symbolique, reliant le sportif, la marque et la communauté locale. PALM a sélectionné avec soin les supports les plus pertinents au cœur du quartier, en collaboration avec Lyon Métropole Habitat, le bailleur principal du département. Pour donner vie à ce projet hors norme, PALM a accompagné deux artistes locaux dans la reproduction de leur design. Transformer une design imprimé sur une feuille A4 en une fresque de 500 m² perchée sur deux nacelles à 40 mètres de hauteur exige une expertise technique considérable. Chaque trait, chaque nuance de couleur devait être repensé à l’échelle monumentale, afin de conserver la force du dessin original tout en créant une œuvre immersive et vivante dans l’espace urbain. Pour qu’un tel projet voie le jour, il a fallu obtenir la validation de la collectivité et une autorisation spécifique d’occupation publicitaire, car il s’agissait d’un projet hors norme. C’est précisément là que se joue la réussite d’une telle initiative : dans une France de plus en plus réticente à la publicité, une démarche humaine, culturelle et porteuse de valeur peut encore trouver sa place et recevoir le soutien des autorités locales. La fresque s’est inscrite dans un programme global de revalorisation, participant à améliorer l’image du quartier et à attirer des visiteurs. Elle a redonné de la fierté aux habitants et est devenue un catalyseur de projets concrets : rénovation de terrains de sport, mise à disposition de matériel et organisation d’activités gratuites pour encourager la pratique du football et la vie locale.

Cette approche incarne la publicité peinte de demain : moins de messages, mais plus de sens. Chaque projet devient une rencontre entre l’art et la société, un acte de mécénat moderne où l’annonceur ne se contente pas de s’afficher, mais soutient un projet culturel, social ou sportif qui enrichit la ville. La fresque n’est plus une fin en soi, mais un catalyseur d’histoires, de rencontres et d’actions concrètes, capable de transformer la perception de la marque et de renforcer son lien avec les habitants. La boucle se referme alors : comme à la Renaissance, l’art public devient un langage entre les commanditaires, les artistes et la cité, mais dans un esprit contemporain, ancré dans la vie des quartiers et des habitants.