La demande pour des interventions artistiques sur voirie ne cesse de croître. Les collectivités sont de plus en plus nombreuses à solliciter ce type de projets. Ce n’est pas un hasard : elles cherchent des solutions qui renforcent la sécurité routière tout en améliorant le cadre de vie. Ces interventions sont pensées et encadrées avec soin, en lien avec des urbanistes, des techniciens et les services de voirie. Chaque projet est étudié, validé en amont et conçu dans un cadre rigoureux qui répond à des normes strictes. Ce cadre n’empêche en rien le travail artistique : les motifs peuvent être colorés, créatifs et porteurs de sens, tant qu’ils respectent les exigences de sécurité.

Après plusieurs dizaines de projets menés auprès de collectivités et avec des acteurs majeurs tels que le groupe Renault, nous partageons ici une synthèse de notre démarche. L’objectif est d’apporter un éclairage concret et documenté sur ce type d’intervention.

1. Le rôle de PALM : un chef d’orchestre

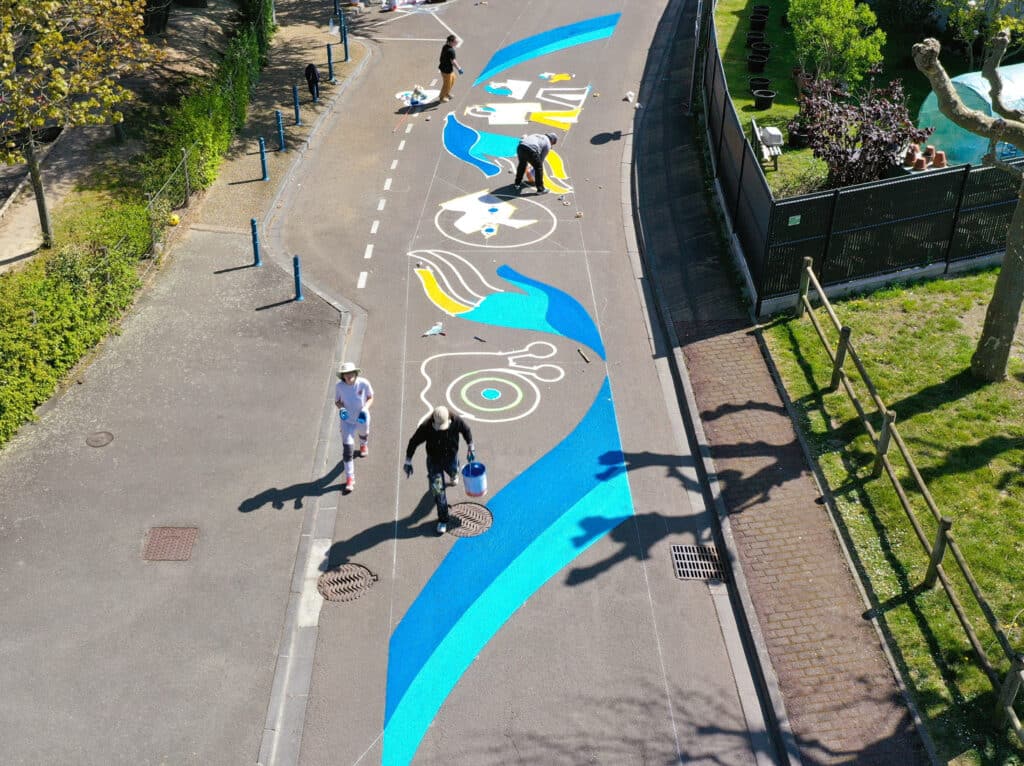

C’est à ce moment-là que les équipes de PALM interviennent. Notre rôle est de fédérer et de garantir la bonne réalisation de ces projets de A à Z.

Nous accompagnons les collectivités et leurs partenaires en étudiant les sites retenus et les enjeux de sécurité routière ou de revalorisation visés. À partir de ces éléments, nous concevons des devis précis et proposons des directions artistiques sur mesure.

Nous faisons appel à :

- Des artistes, souvent locaux, qui conçoivent les designs en respectant le cahier des charges établi et en donnant une identité visuelle forte aux espaces.

- Des habitants, associés à travers des ateliers participatifs. Ces ateliers permettent de co-créer les visuels et de mener des actions pédagogiques sur les bons comportements à adopter. Ils prennent tout leur sens dans les quartiers directement concernés.

- Des fournisseurs experts, qui analysent les supports et apportent leur savoir-faire technique pour garantir la qualité et la durabilité des interventions.

- Des applicateurs agréés et expérimentés, capables de tracer et d’appliquer les produits dans le respect des normes de signalisation routière.

- Les services techniques, voirie et police municipale, qui encadrent l’ensemble du processus et mesurent les impacts concrets (infractions, accidents, comportements).

Nous orchestrons ainsi des projets où la technique, la sécurité et la culture se rencontrent pour transformer durablement l’espace public.

2. Une pratique validée par les faits

L’art appliqué sur voirie n’est pas une fantaisie esthétique. Une étude indépendante menée par Bloomberg Philanthropies et le NACTO (Asphalt Art Safety Study, 2020-2022) a suivi 40 villes américaines, dont 17 projets de fresques au sol.

L’étude reposait sur l’analyse de données d’accidents et sur plusieurs jours d’observation filmée avant et après installation. Les résultats sont clairs :

- –50 % d’accidents impliquant piétons et cyclistes,

- –37 % d’accidents corporels (tous usagers confondus),

- –25 % de conflits entre conducteurs et piétons,

- +27 % de conducteurs cédant la priorité aux piétons.

Ce travail, mené sur deux ans, démontre que ces interventions transforment durablement les comportements. Ce qui a d’abord émergé dans les villes nord-américaines, plus ouvertes à l’expérimentation, arrive aujourd’hui en France après avoir fait ses preuves à l’étranger. En France, ces démarches expérimentales sont également suivies et encouragées par le CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement). Cet organisme public accompagne les collectivités dans leurs projets, produit des guides techniques et évalue les impacts de ces nouvelles pratiques urbaines.

3. Des produits techniques rigoureusement validés

Dans nos projets, nous veillons à n’utiliser que des solutions sûres, durables et conformes à la réglementation française.

Nous privilégions les produits MMA (méthacrylate de méthyle), connus pour leur efficacité et leur fiabilité. Ils présentent plusieurs avantages :

- un séchage rapide qui permet une remise en circulation quasi immédiate,

- une adhérence optimisée, y compris sur sols mouillés,

- une durabilité élevée et des pigments stables,

- une adaptabilité aux différentes méthodes d’application (rouleau, pulvérisation, pochoir, machine).

En France, les produits destinés au marquage routier réglementaire (lignes blanches, passages piétons, flèches, pictogrammes officiels, etc.) doivent obligatoirement être homologués par l’ASQUER (Association pour la certification et la qualification des équipements de la route). Cet organisme, accrédité par l’État, teste et certifie les matériaux afin de garantir leur visibilité, leur adhérence et leur durabilité, puis délivre les autorisations nécessaires pour qu’ils puissent être appliqués sur la voirie publique.

En revanche, pour les produits utilisés dans des aménagements colorés (zones de rencontre, pistes cyclables, trottoirs élargis, design actif, etc.), l’homologation ASQUER n’est pas systématiquement requise. Ces revêtements doivent néanmoins répondre à des critères stricts de sécurité (adhérence, résistance au trafic) et ne pas créer de confusion avec la signalisation horizontale officielle. Leur choix reste sous la responsabilité conjointe du fournisseur, de l’applicateur et du maître d’ouvrage.

4. Des zones ciblées et pédagogiques

Ces interventions concernent exclusivement des espaces où la sécurité est prioritaire, notamment :

- les abords d’écoles et les passages piétons,

- les zones 20 et 30,

- les carrefours sensibles,

- les pistes cyclables,

- les trottoirs et espaces mitoyens.

Elles sont limitées à ces lieux pour une raison simple : ce sont les points de la ville où la vigilance des usagers doit être renforcée et où la cohabitation est la plus délicate. Dans les zones limitées à 20 ou 30 km/h, la vitesse plus faible permet aux conducteurs d’intégrer sans danger des éléments visuels supplémentaires. En dehors de ces zones, la circulation plus rapide exige une signalisation routière uniforme et épurée pour éviter toute confusion.

L’art appliqué sur voirie n’a donc pas vocation à recouvrir l’ensemble de l’espace public, mais à agir de façon ciblée, uniquement là où il peut réellement contribuer à la sécurité routière.

5. Un design actif qui n’est pas laissé au hasard

La création artistique sur voirie suit, elle aussi, des règles précises. Les motifs que nous concevons ne doivent en aucun cas brouiller la lecture de la signalisation. Concrètement, cela signifie que nous n’utilisons pas les couleurs codifiées du Code de la route (blanc, jaune, bleu réglementaire, etc.), mais des nuanciers complémentaires comme les références RAL ou des teintes spécifiques, choisies pour leur impact visuel sans risque de confusion.

De la même manière, il n’est jamais question de peindre directement sur la signalisation existante. Un passage piéton, par exemple, reste intégralement lisible : les interventions se situent en amont et en aval pour renforcer l’attention des automobilistes et valoriser la traversée, mais jamais pour masquer les bandes blanches. Cette exigence fait partie intégrante de notre démarche : créer des fresques colorées et identitaires, capables d’améliorer la sécurité routière et l’appropriation des lieux, tout en respectant strictement les règles de lisibilité imposées par la signalisation routière.

6. C’est l’expérience qui parle

Les premiers essais de passages piétons en 3D, ces motifs en trompe-l’œil censés stopper les véhicules par illusion de volume, ont souvent été des flops. Plusieurs villes les ont retirés rapidement, faute d’entretien efficace ou parce que l’effet s’est estompé. Ces marquages ont aussi soulevé des critiques de sécurité : la perception trompeuse de bosses invisibles a conduit certains conducteurs à freiner brusquement ou à dévier de trajectoire de manière imprévisible. Leur effet visuel dépend en outre d’un angle précis, ce qui rend leur efficacité incertaine.

Ce constat montre que même lorsqu’une solution semble innovante, elle n’est pas automatiquement sécuritaire. Chez PALM, nous tirons les leçons de ces essais : nos interventions sont ciblées, réfléchies et toujours compatibles avec la signalisation routière en place.

7. L’un n’empêche pas l’autre

La réalisation artistique sur voirie ne doit pas être considérée par les collectivités comme un cache-misère destiné à masquer une route en mauvais état ou des marquages effacés. Si la voirie est dégradée, la priorité reste de la rénover et de remettre à niveau la signalisation classique. Le design actif intervient ensuite pour compléter cet entretien, en renforçant la sécurité, en clarifiant les usages et en apportant une dimension esthétique et identitaire. Comme pour tout marquage routier, il suppose aussi un minimum de suivi : un sol doit être nettoyé régulièrement pour conserver l’éclat des couleurs et garantir la lisibilité dans le temps.

8. Comment multiplier l’impact

L’impact de ces interventions est d’autant plus fort lorsqu’elles sont construites avec les habitants. Dans les quartiers scolaires, par exemple, les élèves rencontrent l’artiste, découvrent sa démarche et participent à la création du design. Cette implication suscite un sentiment d’appartenance et transforme l’œuvre en repère collectif.

Ces ateliers ne se limitent pas à dessiner : ils ouvrent aussi la voie à une médiation autour des comportements à adopter dans l’espace public. Après notre départ, les élèves continuent souvent à jouer ce rôle de médiateurs : ils présentent l’œuvre aux nouveaux arrivants, en expliquent le sens et partagent avec fierté le fait d’avoir participé à une réalisation qui profite à tous. L’art devient alors un facteur de transmission et de cohésion qui perdure dans le temps.

9. Une dynamique en pleine expansion

La dynamique autour du design actif ne cesse de s’accélérer. En France comme à l’international, de plus en plus de collectivités testent et déploient ces interventions, convaincues de leur impact positif sur la sécurité routière et la qualité de vie. Des acteurs privés comme la Fondation Renault s’associent également à ces démarches, preuve que le sujet dépasse le seul cadre municipal. Les territoires d’outre-mer (DOM-TOM) s’y engagent aussi, tandis qu’à l’étranger, des villes pionnières comme New York poursuivent leurs expérimentations qui inspirent directement l’Europe.

PALM participe à ce mouvement en ayant déjà mené une dizaine de projets et en accompagnant actuellement une dizaine d’autres. Ces expériences démontrent que l’art appliqué à la voirie n’est pas une tendance passagère, mais une évolution durable des pratiques urbaines.

Conclusion

Le design actif sur voirie n’est pas un simple décor. C’est une démarche innovante, co-construite avec les collectivités, les techniciens, les habitants et les artistes. Elle permet de rendre la ville plus sûre, plus lisible et plus vivante. Sécuriser par l’art, expérimenter avec sérieux et contribuer à réinventer les usages urbains : voilà l’ambition que nous portons.

Le design actif, appliqué à travers des fresques routières et des peintures de voirie, s’impose aujourd’hui comme une réponse innovante aux enjeux de sécurité routière. Associé au marquage au sol traditionnel et aux règles de la signalisation routière, il apporte de la couleur et de la lisibilité aux espaces publics, tout en renforçant la sécurité des piétons et des cyclistes.