Fresque ou fresque artistique ?

Le terme fresque désigne historiquement une technique picturale bien précise. On peint directement sur un enduit frais à base de chaux. Ce procédé permet aux pigments de s’intégrer chimiquement au support lors du séchage. C’est l’affresco italien, utilisé depuis l’Antiquité, qui garantit une longévité exceptionnelle aux œuvres murales.

La fresque artistique, en revanche, dépasse cette stricte définition technique. Elle englobe toute œuvre monumentale peinte sur un mur ou une surface architecturale, quel que soit le procédé employé. Ainsi, elle peut être réalisée à fresque traditionnelle, à la peinture acrylique, à la bombe aérosol, au pinceau, au rouleau. Elle peut aussi s’intégrer à un collage ou à un travail de matériaux mixtes. Ce terme met surtout l’accent sur l’intention créative, la valeur culturelle et la dimension publique de l’œuvre.

1. Aux origines : un langage universel qui traverse les civilisations

Les premières fresques remontent bien avant l’Histoire écrite. Les peintures rupestres de Lascaux (France), datées d’environ 17 000 ans, en sont un exemple. Elles combinent narration visuelle, maîtrise technique et intégration parfaite à l’architecture naturelle de la grotte.

En Égypte antique, les tombeaux de la Vallée des Rois sont ornés de fresques polychromes. Elles servaient de guide visuel pour accompagner le défunt dans l’au-delà. Chaque couleur et chaque geste représenté possédait un sens symbolique fort.

Dans la Rome antique, les villas de Pompéi et d’Herculanum offrent encore aujourd’hui des exemples fascinants. Leurs fresques décoratives et illusionnistes transformaient les murs en jardins imaginaires, en scènes mythologiques ou en perspectives architecturales.

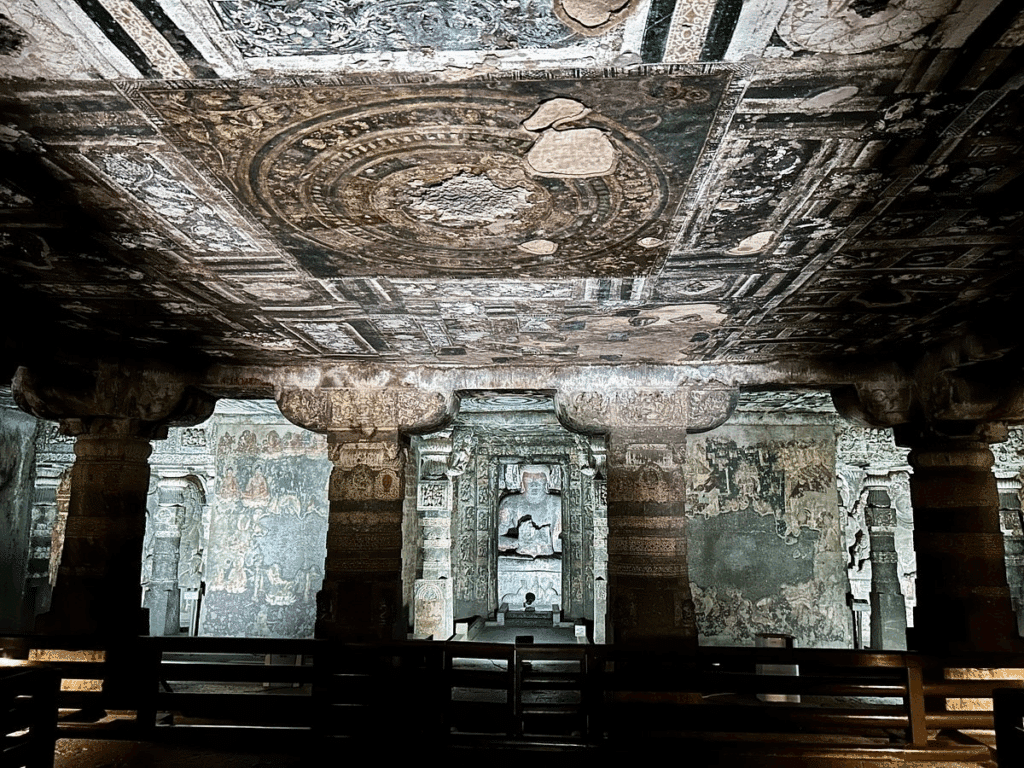

En Inde, les fresques bouddhiques des grottes d’Ajanta (IIe siècle av. J.-C. au VIe siècle) racontent la vie du Bouddha. Elles relatent aussi les récits Jataka, avec une palette riche et des compositions dynamiques.

Dans les Amériques, les civilisations précolombiennes Mayas ou Aztèques recouvraient temples et palais de fresques éclatantes. Celles-ci associaient cosmologie, pouvoir et nature.

Partout, on retrouve le même principe : la fresque est un langage visuel monumental, capable de parler à tous, sans barrière de langue.

Au Moyen Âge, la fresque européenne est indissociable de l’architecture religieuse. Les murs des églises, comme à Saint-Savin-sur-Gartempe, sont couverts de scènes bibliques qui servent d’« encyclopédie visuelle » aux fidèles. La Renaissance italienne marque un âge d’or : Michel-Ange, Raphaël, Léonard de Vinci (bien qu’il ait souvent utilisé la technique a secco) repoussent les limites de la perspective, de l’anatomie et de la narration monumentale.

Au XVIIe et XVIIIe siècles, l’art de la fresque se diffuse dans les palais royaux et les bâtiments civiques, souvent pour glorifier un pouvoir politique ou militaire. Le XXe siècle voit l’émergence du muralisme mexicain, porté par Diego Rivera, José Clemente Orozco et David Alfaro Siqueiros. Ces fresques ne se contentent plus de décorer : elles véhiculent un message social, politique et identitaire. Ce mouvement inspire des générations d’artistes dans le monde entier, jusqu’aux formes contemporaines de street art et d’art urbain, où les fresques deviennent des vecteurs d’expression libre et participative, parfois éphémères, parfois pérennes.

2. La fresque artistique aujourd’hui : une diversité de supports et d’expressions sans précédent

Longtemps associée aux plafonds des palais, aux coupoles d’églises ou aux murs intérieurs monumentaux, la fresque artistique a désormais investi l’ensemble de l’espace urbain. Elle se déploie sur des façades entières, recouvre les sols, transforme des terrains de sport en œuvres à ciel ouvert, s’invite sur des infrastructures exceptionnelles comme des ponts ou des châteaux d’eau. Chaque surface, qu’elle soit verticale, horizontale ou oblique, devient un potentiel terrain d’expression artistique.

Cette ouverture ne concerne pas seulement les supports : jamais dans l’histoire les possibilités artistiques n’ont été aussi vastes. Les commanditaires peuvent aujourd’hui puiser dans un vivier d’artistes aux styles variés, allant de l’hyperréalisme au graphisme minimaliste, du figuratif à l’abstraction, issu du street art, de l’illustration ou de l’art contemporain. Les scènes artistiques locales et internationales offrent un choix quasi illimité d’interprétations, chacune apportant sa sensibilité, ses références culturelles et son langage visuel.

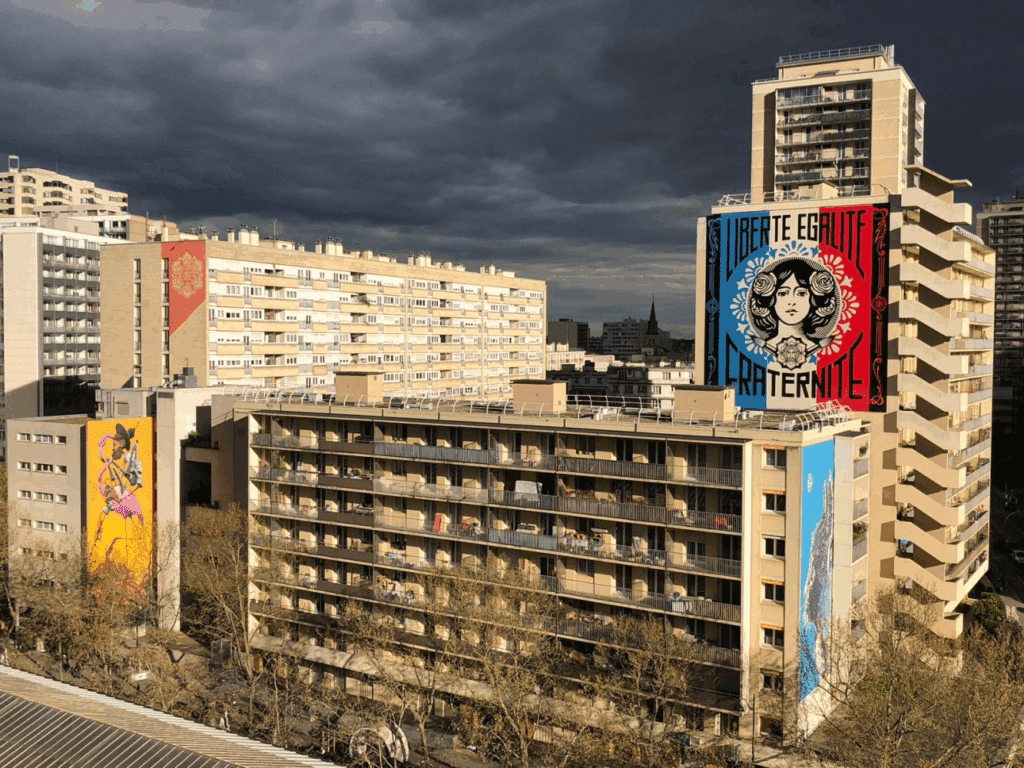

La France conjugue un riche héritage patrimonial et un dynamisme contemporain. D’un côté, les fresques historiques sont restaurées avec un soin extrême, que ce soit dans des églises, des théâtres ou des hôtels particuliers. De l’autre, les villes investissent massivement dans des fresques contemporaines pour revitaliser l’espace public. Lyon est devenue un symbole avec ses murs peints en trompe-l’œil, comme le Mur des Canuts ou la Fresque des Lyonnais. À Paris, le boulevard Vincent-Auriol s’est transformé en galerie à ciel ouvert, accueillant des artistes internationaux. À Marseille, les fresques accompagnent la transformation urbaine des quartiers populaires, renforçant l’identité locale.

Les fresques contemporaines ne se contentent plus de décorer : elles racontent des histoires, revendiquent des identités, dialoguent avec l’environnement qui les accueille. Elles peuvent mettre en valeur un patrimoine, dynamiser un quartier, signaler un espace de manière créative ou simplement provoquer l’émotion. Cette liberté créative, alliée à la diversité des supports, donne naissance à des œuvres uniques qui transforment durablement notre rapport à l’espace public et font de nos villes des expériences culturelles à part entière. Mais, lorsqu’elles s’enchaînent sans cohérence d’ensemble, elles peuvent perdre leur force narrative et donner naissance à un effet patchwork, où chaque fresque existe isolément, sans véritable lien avec son environnement ou les autres interventions.

3. La vision de demain : fresques artistiques et nouveaux horizons

Demain, la fresque artistique prolongera sa présence dans l’espace public. Elle multipliera les interactions et les expériences. Elle ne sera plus seulement un point fixe à observer, mais un support vivant, capable de dialoguer avec la ville et ses habitants.

Grâce au numérique, la fresque pourra s’animer, réagir aux passants ou évoluer avec les saisons. Un smartphone suffira à révéler des couches invisibles : récits historiques, interviews d’artistes, extraits sonores ou animations en réalité augmentée.

Certaines créations combineront peinture et mapping vidéo. Elles joueront avec les projections lumineuses pour modifier l’atmosphère d’un lieu. De jour, la fresque offrira une composition graphique et colorée. La nuit, elle se transformera en scène mouvante où s’ajoutent images, textures et lumières.

Ces récits visuels évolutifs permettront aux habitants de redécouvrir régulièrement un même lieu. Chaque passage offrira une nouvelle expérience.

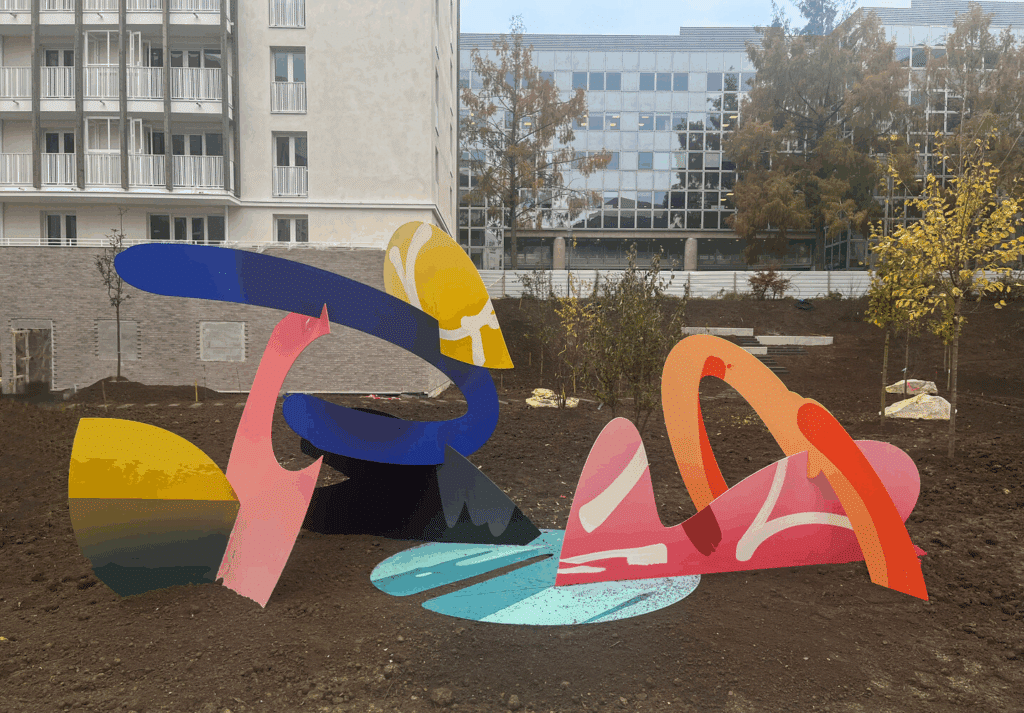

Le lien avec d’autres arts se renforcera. Une fresque pourra se prolonger par la sculpture, créant des volumes qui dialoguent avec l’œuvre peinte. Ces éléments deviendront des repères visuels et inviteront à explorer autrement l’espace public.

De plus, le mobilier urbain pourra s’intégrer à la fresque. Bancs, luminaires ou éléments de signalétique deviendront des prolongements organiques de l’œuvre.

À côté de ces dispositifs permanents, des interventions ponctuelles viendront réactiver la fresque. Une pièce de théâtre pourra utiliser le mur comme décor vivant. Un groupe de musique composera une œuvre sonore en résonance avec ses formes. Une performance chorégraphique explorera la fresque en mouvement. Ces dialogues éphémères offriront des expériences sans cesse renouvelées.

Les innovations picturales ouvriront aussi de nouvelles perspectives. En Australie, des recherches explorent des pigments qui changent de teinte selon l’humidité. On peut imaginer des fresques réactives à la chaleur ou à la lumière. L’œuvre instaurera ainsi un dialogue permanent avec son environnement naturel.

Enfin, la fresque artistique combinera permanence et éphémère. Certaines œuvres seront conçues pour durer, avec des matériaux résistants et un entretien régulier. D’autres assumeront leur caractère transitoire, comme celles de l’association M.U.R., qui réinvente une façade chaque mois.

Cette alternance entre ancrage et renouvellement reflète la vitalité d’un art en mouvement. La fresque continuera de surprendre, d’émouvoir et de s’adapter au rythme des territoires.

Parmi les premières villes à expérimenter ce mouvement, Blois se distingue. Les élus ont fait appel à PALM, une équipe spécialisée dans les projets de peinture monumentale. En collaboration avec des artistes locaux, PALM a imaginé de nouvelles formes de fresques, adaptées aux espaces urbains et à leurs habitants.